FACULTY MEMBERS

なんとなく口ずさんでしまう日本の歌謡曲やJ-POP。そのメロディーには日本民謡の要素が含まれているんですよ。

デジタル・ヒューマニティーズを駆使した文化現象の追究

現代の流行歌に隠された民俗音楽の魅力

街中で耳にする流行曲のメロディー。ボイスパーカッションのリズムパターン。私たちが初めて聴いても、心地良さや懐かしさを感じるそのメロディーやリズムには、昔から変わらない民俗音楽の要素が息づいていることがあります。私は、中学時代に偶然にも手にした日本伝統音楽の理論書に衝撃を受けました。現代の音楽の心地良いメロディーやリズムの背後には、民俗音楽に通ずる法則性がある。それを科学的なモデルで表せるかもしれないという可能性に目を向けることになりました。

音楽を読み解くカギは一つではない

この理論書では、音楽の実態に迫るためには、メロディー、歌詞、地域性という三つの側面からの総合的な分析が必要だと強調されていました。私がこれまでに所属してきた研究・教育機関での経験から、複数の学問分野の知見を横断的に取り入れることの重要性を皮膚感覚で学んでいました。その影響から、音楽解析には、音楽学だけでなく、統計学、情報学、心理学、言語学、人類学など、多様な学問分野の知見を取り入れるようにしてきました。

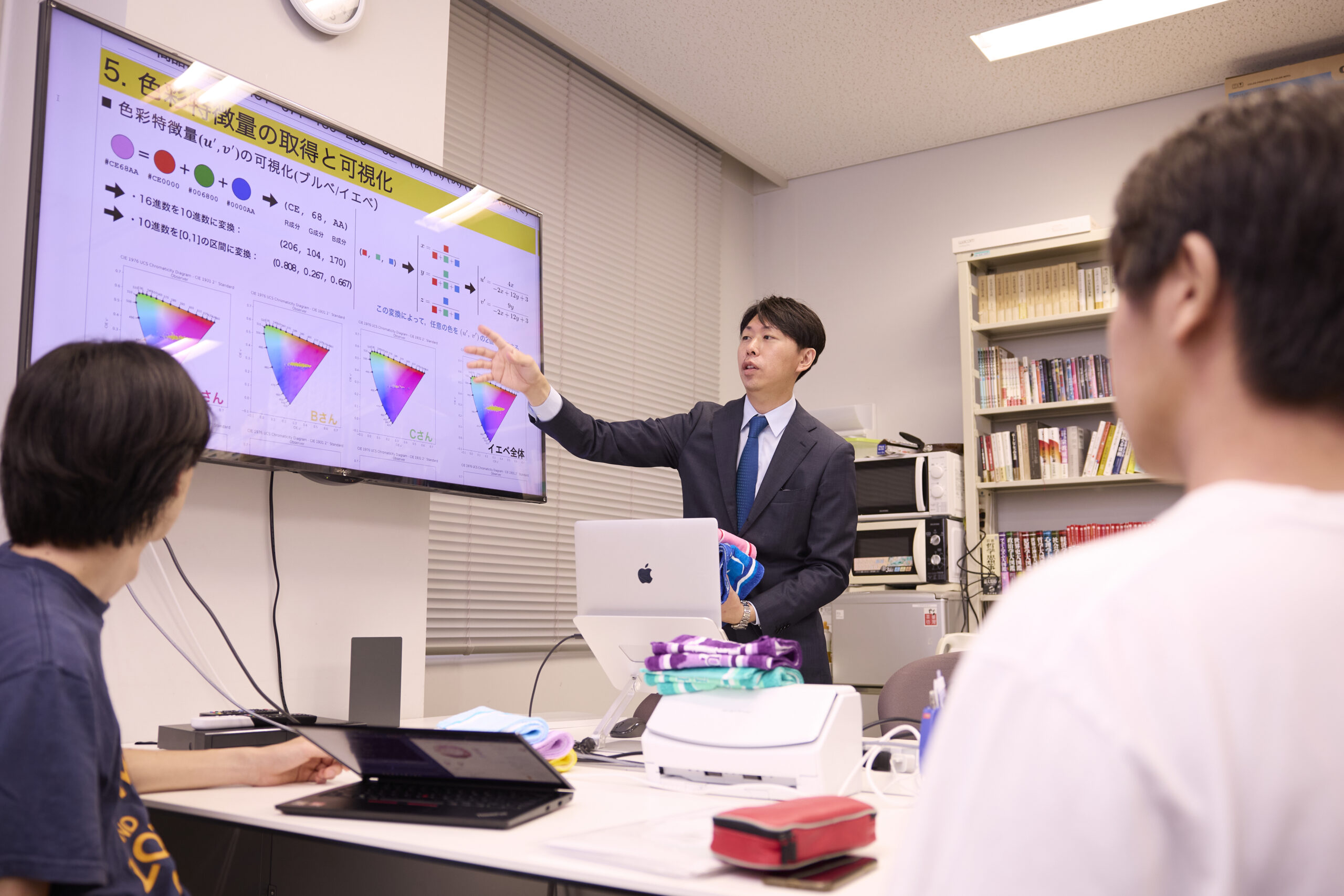

現在、私が携わっている学問分野は、デジタル・ヒューマニティーズ(以下DH)と呼ばれ、日本語に訳せば、人文情報学になります。DHは、情報技術を駆使して人文学の問いを解き明かそうとする新しい学際的領域です。この分野での私の主な関心は、文化解析にあり、日常で経験する様々な文化現象、例えば、文学、物語、漫才、宗教、eスポーツ、ジェンダー、メイクアップ、文化資本といったものをデータとして捉え、その構造や意味、変遷を科学的に探究しています。最終的には音楽に限らず文化現象の背後に隠された性質、影響関係を見出し、後世に伝える技術を開発したいと考えています。

学問においては何を扱うかではなく、どのような論理と方法論を用いるかが重要だと私は考えています。私たちが共有する行動様式や生活様式など、研究対象は問いません。教育活動では、様々な学問分野のつながりと、多面的な視点を持って世界を見つめる楽しさを伝えていきたいと思っています。

現在、私が携わっている学問分野は、デジタル・ヒューマニティーズ(以下DH)と呼ばれ、日本語に訳せば、人文情報学になります。DHは、情報技術を駆使して人文学の問いを解き明かそうとする新しい学際的領域です。この分野での私の主な関心は、文化解析にあり、日常で経験する様々な文化現象、例えば、文学、物語、漫才、宗教、eスポーツ、ジェンダー、メイクアップ、文化資本といったものをデータとして捉え、その構造や意味、変遷を科学的に探究しています。最終的には音楽に限らず文化現象の背後に隠された性質、影響関係を見出し、後世に伝える技術を開発したいと考えています。

学問においては何を扱うかではなく、どのような論理と方法論を用いるかが重要だと私は考えています。私たちが共有する行動様式や生活様式など、研究対象は問いません。教育活動では、様々な学問分野のつながりと、多面的な視点を持って世界を見つめる楽しさを伝えていきたいと思っています。